業務の平準化とは?重要性や標準化との違い・実現する方法も解説

-

-

業務の平準化とは、特定の従業員や期間に業務が偏らないよう均一的に配分することです。業務が特定の従業員に集中すると、時間外労働や業務の属人化が発生しやすく、従業員のモチベーションと業務品質を維持できなくなる恐れがあります。

業務を平準化すれば従業員の負担軽減や生産性の向上、業務コストの削減を実現することも可能です。

本記事では、業務を平準化するメリット、平準化できない場合の弊害や平準化を実現する具体的な方法を解説します。

この記事でわかること

- 業務を平準化するメリットと具体的な方法

- 業務を平準化する際の注意点と役立つツール

- 業務平準化のためのアウトソーシングならFammアシスタントオンラインがおすすめ

\ 月額¥60,000~利用できる /

資料「Fammアシスタントオンラインサービス」

を無料ダウンロード目次

「業務の平準化」とは

はじめに「業務の平準化」の定義を解説します。

- 業務の平準化の意味

- 業務の標準化との違い

業務の平準化の意味

業務の平準化とは業務負担の偏りをなくすことを指し、特定の期間・特定の従業員だけに業務が集中しないよう業務量を均一的に割り振ることです。

業務量に偏りがあると、業務全体の効率と生産性が低下します。例えば、特定の従業員のみに業務が集中している場合は、その人の負担が過大になり、ミスや体調不良の原因となる可能性があります。

また、繁忙期に業務が集中している場合も、閑散期のリソースがムダになりがちです。

以下は業務が平準化されていない状態によくある例です。

- 従業員ごとに任される作業量に差がある

- 時期により繁閑差がある

- 業務が属人化している

業務リソースのすべてを有効に活用するためには、業務を平準化する取り組みが欠かせません。

業務の標準化との違い

業務の標準化とは、業務の方法やプロセスを従業員間で統一することで、誰でも同じ成果を出せるようにする取り組みのことです。主に作業の方法や手順をマニュアル化し、業務を効率化するために行われます。

業務の平準化がリソースの均等化を目的としているのに対し、業務標準化は業務品質の均等化を目的としている点が異なります。

業務平準化で作業負担を均一に配分しながら、業務標準化で作業のクオリティを揃えることで業務改善効果が増大し、業務フローのスピードアップと従業員の働きやすさにつながります。

そのため、平準化と標準化は並行して取り組まれることが一般的です。

業務の平準化が重要な理由

企業において業務の平準化が重要な理由は以下のとおりです。

- 業務の進捗に影響を与えない

- 従業員間の業務量の偏りがなくなる

- 業務品質を一定に保つ

業務の進捗に影響を与えない

業務を平準化することによって、業務の進捗に与える影響を最小限に抑えることが可能です。

業務の平準化ができていない現場では、従業員や予算、時間などのリソースに偏りが見られます。工程間でリソースに偏りがあると処理時間にも差が生じ、スムーズな業務の受け渡しが困難になります。

また、特定の従業員に業務が集中すると属人化が起こりやすく、ミスの発見遅れによる手戻りや、担当者の休みや退職にともなう引継ぎも困難になり、業務が一時的にストップするリスクが高まります。

業務が滞りなく遂行されるためには、リソース配分の平準化が不可欠です。

従業員間の業務量の偏りがなくなる

業務が平準化されれば従業員間の業務量の偏りが解消されます。

業務の平準化ができていない現場では、特定の従業員に業務量が偏りやすく、業務割当量の多い従業員だけが長時間労働になり、心身共に過労状態に陥ってしまう恐れがあります。

業務量の多い従業員がストレスや不満を感じやすくなる一方で、業務の割り当てが少なく能力を活かしきれない従業員はモチベーションが低下する恐れがあります。

業務量の差による不公平感は、最悪の場合離職にもつながりかねません。

従業員が意欲を持って働けるためには、業務を平準化し従業員間の偏りを解消することが大切です。

業務品質を一定に保つ

同一コストで業務品質を保つためにも業務の平準化が欠かせません。

特定の従業員に業務負担が偏ると、他の工程との連携が滞り、待機時間が発生しやすくなります。また業務フローの停滞やイレギュラーな対応が生じると、担当者に焦りが生じ、ミスを誘発するリスクも高まります。

工程間のムダな待機時間が解消されなければ納期が遅れ、顧客に迷惑をかけることにもなりかねません。

業務を平準化することで、工程間の連携がスムーズになり、手薄なタスクや工程をチーム全体で補完しやすくなります。

業務を平準化するメリット

業務の平準化は組織に以下のメリットをもたらします。

- 業務生産性が向上する

- 業務品質が向上する

- 属人化が解消され組織の連携が強化される

- 従業員のワークライフバランスが向上する

業務生産性が向上する

業務を平準化することで業務生産性の向上が望めます。

業務負荷が均等に配分されれば、従業員が安心して作業に集中でき、業務遂行の安定性を担保できます。

また、リソースのムリ・ムダ・ムラを取り除くことで組織全体の処理能力が向上し、業務の総量を増やすことも可能です。特定の従業員に負担が集中すると、担当者が注意力を維持できないこともあるでしょう。

しかし他者と業務量が均一化されることで担当者の負担が軽減され、業務に集中しやすくなります。

また、業務品質のばらつきが軽減されミスが減るためイレギュラーな対応に追われることも少なく、プロセス全体の生産性が向上します。

業務平準化は業務の費用対効果を高めコスト削減にも効果的です。

業務品質が向上する

業務の平準化は業務品質の向上にも貢献します。

業務全体が計画化され量に均一化されていると、担当するすべての従業員が作業に集中しやすくなります。また繁閑差が解消されることにより、突発的な業務が発生しても混乱を最小限に抑えることが可能です。

業務が平準化されていれば従業員各自が業務の割り当てを把握しやすく、業務に集中して自律的に効率化を意識できます。

また、先述のように業務の平準化は標準化(マニュアル化)と同時進行で行われるため、すべての従業員が同等の品質で業務の遂行が可能です。

チェック機能も働きやすくなるため抜け漏れやミスを削減でき、安定的かつ高品質な業務運営につながります。

属人化が解消され組織の連携が強化される

業務の平準化は属人化の解消とチームの連携強化につながります。

業務平準化の過程で業務が標準化されれば、従業員同士が他の工程や作業を把握しやすくなり、属人化の解消にも効果的です。

また、すべての従業員が均等に業務にかかわることで、従業員間の不公平感が解消され、連携の強化が期待できます。

業務負担が均等化されることで、チームやプロセスの業務量が一時的に増加することがあっても、メンバー全員で補完し合えるため、プロセスのスピード化にもつながります。

従業員のワークライフバランスが向上する

業務の平準化は従業員のワークライフバランス向上にも効果的です。

業務平準化により特定の時期や従業員に業務が偏らず、作業量が均等化されれば業務の計画性が増し、残業時間の削減につながります。

また、業務が平準化・標準化されることで、他の従業員が代行できる業務が増えるため、従業員は安心して休暇を取得することも可能です。

業務の平準化は従業員の適正な労働時間と有給休暇取得率向上に結び付き、従業員満足度とエンゲージメントの向上も期待できます。

業務が平準化されていないことによるデメリット

一方で、業務が平準化されていない組織で生じやすいデメリットは以下のとおりです。

- 業務効率が低下する

- 従業員が休めなくなる

- 属人化した業務を把握できない

- ムダな人件費が発生する

業務効率が低下する

季節や従業員によって業務量にばらつきがある状態が続くと、業務効率の低下を招きます。

特定の従業員に業務が集中すると、他の従業員に作業待ちの時間ができてしまい工程が停滞します。また、特定の従業員が一つの業務を抱え込むと属人化につながり、他の従業員はノウハウを共有する機会を得られません。

結果として担当者の不在時に業務が滞り、組織全体の業務効率が低下する恐れがあります。

また季節ごとの繁閑差が大きい場合は、繁忙期に必要な業務を処理しきれない事態に陥る可能性があります。

業務を平準化・標準化しておくことで、社内リソースの最適化を図ることが大切です。

従業員が休めなくなる

業務が平準化されていないと、業務量の多い従業員が休むと業務が停滞する恐れがあるため、休暇を取得しにくくなる弊害が生じます。

特に担当者の責任感が強いと休むことに罪悪感を覚えてしまい、休暇を申し出られない可能性が高いです。

しかし、従業員の休暇取得の阻害は職場の規律やコンプライアンスの問題にもなりかねないため、平準化による対策が必須です。

属人化した業務を把握できない

業務が平準化されていない職場では業務の属人化が起こりやすい傾向にあります。属人化した業務は担当者しか詳細な手順や流れを把握しておらず、他の従業員が引き継いだり、問題発生時に対応したりすることが困難です。

属人化が進んだ状況下で担当者のミスやトラブルが発生した場合は、他の従業員が即時に把握できません。本人に隠ぺいの意図がなかったとしても、問題が明るみに出るまでに時間がかかり、被害が拡大する恐れがあります。

また、業務が属人化していると遂行方法が非効率であっても、周囲が気づけず修正できない可能性があります。業務改善のためには、属人化された業務フローの洗い出しと可視化が必要です。

ムダな人件費が発生する

業務が平準化されていない現場では、時間外労働が増加し、ムダな人件費コストが発生しやすい傾向にあります。

前述のように特定の従業員に業務量が偏っている場合は、全工程が滞りやすく他者の待ち時間をはじめとする非効率な状態が生じます。結果的に残業や休日出勤などの時間外労働が増え、人件費が増加することにもなりかねません。

加えて、業務量の偏りで生じた待ち時間もムダなコストの一つです。社内リソースを有効活用するためには、業務の平準化が欠かせません。

業務を平準化する具体的な方法

ここからは業務を平準化する具体的な方法について解説します。

- 業務量を調査し把握する

- 定型化できる業務をマニュアル化する

- 業務の役割分担を明確化する

- ITシステムで業務を自動化する

- アウトソーシングでリソースを確保する

業務量を調査し把握する

業務を平準化する際には、事前に業務の量や流れを把握することが不可欠です。

まず各業務の作業量を、5W1H(どの業務が、どの時点で、どの程度のボリュームで、どの程度の頻度で発生しているか)で切り分けていく必要があります。業務量調査には以下の手法が有効です。

業務量調査方法

概要

実測法

現場で実際の業務をモニタリングする方法

(ストップウォッチやタイムカードで業務遂行時間を計測)

※担当者が緊張しないよう注意

実績記入法

作業の所要時間や人数などを担当者にアンケート形式で回答してもらう方法

推定比率法

業務全体のトータル所要時間から逆算し、個別業務の所要時間を推定する方法

現場の業務実態に合わせて適切なフレームワークを選択するとよいでしょう。なお、能力評価と誤認されないために、対象従業員には事前に調査の意図を伝えて理解を得ることが大切です。

業務量調査は担当者と管理職の両方の協力が必要なため、手間と時間がかかります。しかし業務の偏りを見つけるためには、十分なデータを収集しなければなりません。

定型化できる業務をマニュアル化する

業務を平準化するためには、業務を定型化しマニュアル化することも欠かせません。

まず、業務手順の決まっていない非定型業務について、手順を決め定型化できないか検討しましょう。定型化できる業務はマニュアル化が可能で、マニュアルで標準化された業務は平準化が容易になるためです。

非定型業務は一般に業務のフローが定められておらず、判断力や創造力、経験が必要な業務とされています。そのため特定の従業員に紐づけされやすく、他者の代替が困難になりやすいことが課題です。

しかし業務を可視化してからマニュアル化し、ノウハウを容易に共有できるようにすることによって、すべての従業員が業務を代替可能です。

例えば、非定型業務である問い合わせ対応についても「受付→台帳記載→調査→回答」のプロセスは決まっているため、マニュアル化が可能です。

非定型業務から定型業務を切り出して定型化することで、ミスを減らし効率化にもつなげられます。

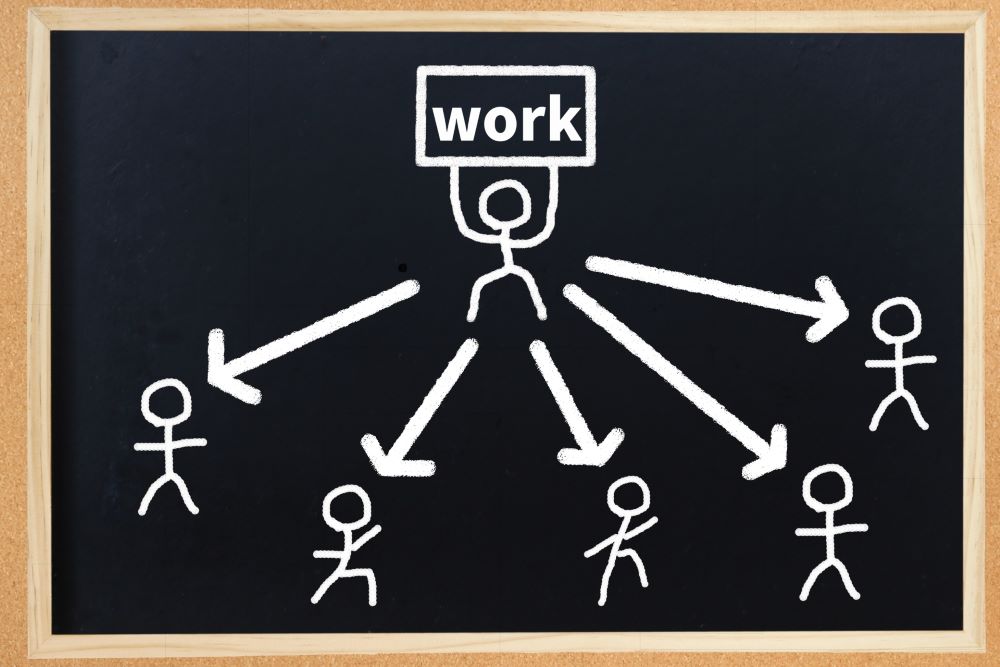

業務の役割分担を明確化する

業務を平準化するプロセスにおいて、業務の役割分担を明確化することも有効です。

特定の業務を遂行するチームに管理者を設け、業務の割り振りを一任することで、メンバーの役割がシンプルかつ明確になります。管理者がチームの業務分担を作成しメンバーに共有すれば、業務分担の最適化につながります。

業務分担表で各自の業務範囲が可視化されると、属人化などのボトルネックを容易に見つけることが可能です。また、工程同士の関係性が見え、各自のポジションや立ち回り方が理解できる点も業務分担表を作成するメリットです。

業務上の立ち位置が明確になれば、メンバー各自がより責任感を持って業務に携われるでしょう。

ITシステムで業務を自動化する

業務を平準化するためには、業務を効率化するツールやシステムを導入することも一つの方法です。

ITツールの活用で定型業務を自動化できれば作業時間を削減でき、リソース配分が行いやすくなります。業務を自動化できるツール・システムは以下のとおりです。

- OCR:手書きの文字を読みとりデジタル化

- RPA:PC作業の自動化

- マニュアル作成ツール:業務手順書作成の簡易化、操作手順書の自動作成

- タスク管理ツール:業務の優先度や進捗を管理

業務を自動化すれば、ミスの削減による業務品質向上も期待できます。また、自動化できる業務を切り出す過程で業務標準化もしやすくなるでしょう。

アウトソーシングでリソースを確保する

業務平準化の過程においては、突発的に業務負荷が増加することがあります。一時的なリソース不足が予想される場合には、アウトソーシングで外部人材を活用する方法が有効です。

アウトソーシングサービスなら一時的なリソース提供も受けられるため、業務平準化や業務改革でフローが変わる際の負担を軽減でき、混乱を最小限に抑えるために役立ちます。

また、アウトソーシング会社には豊富な知識や経験を持つ人材が多いため、定型業務を委託し、自社従業員はコア業務に注力させることも可能です。

アウトソーシングを活用することで、業務平準化の改革を計画的かつスピーディーに推進できるでしょう。

業務を平準化する際の注意点

ここでは業務平準化を進めるうえで注意すべき点を解説します。

- スモールスタートで徐々に浸透させる

- 事前に従業員のコンセンサスを得る

- 経験やスキルに応じた業務配分にも留意する

- 業務の現状を正確に把握する

- 定期的に見直しPDCAサイクルを回す

スモールスタートで徐々に浸透させる

業務平準化への新しい取り組みは、小さな規模で始めて徐々に浸透させ、広げていくことが成功のポイントです。

改革規模が大きいほどコンセンサス形成は困難になります。しかしスモールスタートであれば少人数の承認で始めることができ、問題発生時の影響も最小限に抑えられます。

まず特定の部門内で先導的に施策に取り組むグループを定め、先導グループから得たノウハウをもとに、組織全体に平準化を少しずつ浸透させることがおすすめです。

ただし、成功を急ぐと現場の負担増加による混乱や不満が生じやすいため、スタート時に短期間での大きな成果を期待しすぎないことも大切です。

事前に従業員のコンセンサスを得る

業務担当者の理解と協力がなければ、業務の平準化は成り立ちません。業務平準化の目的や意義を十分に説明し、業務量調整により得られるメリットを納得してもらうことが重要です。

業務改革の過程においては業務の内容やフローが大きく変わるため、業務担当者との意見交換を十分に行い、納得してもらえる方法で調整を行いましょう。

また、業務分担を変更する必要がある場合に従業員同士のコミュニケーションが不足すると、誤解や不満が生まれる可能性があります。常に風通しの良いコミュニケーションを心がけ、施策の目的や進捗を明確に共有することが大切です。

経験やスキルに応じた業務配分にも留意する

業務の平準化においては、公平性だけでなく従業員の経験やスキルを考慮した業務配分も大切です。

業務の均等化ばかりにこだわると、スキルや経験に応じた適切な業務配分がなされず、生産性が低下する恐れがあります。特に能力を活かしきれない従業員はモチベーションが低下し、施策に非協力的になるケースも少なくありません。

平準化された業務の中にも一部挑戦的な要素を取り入れ、評価やフィードバックを行うことで、有能な従業員にやりがいと成長の機会を与えることがおすすめです。

業務の現状を正確に把握する

業務の平準化に着手する前に、業務フロー内の各要素から業務の現状を正確に把握することが重要です。

業務の現状を知るためには、各業務担当者にヒアリングしながら業務フロー図を作成し、各業務の量を記録する作業が必要です。業務の現状を可視化することで、業務量が偏っている箇所を明らかにできます。

ヒアリングの際には業務属人化の有無や、業務効率化の余地を確認することも大切です。なお、業務は通常単体では成立しないため、関連する他の業務とのつながりも把握し、複数業務の流れの中で平準化を進めましょう。

定期的に見直しPDCAサイクルを回す

業務平準化は一度達成して終わりではなく、定期的な見直しが不可欠です。

組織に一度定着したフローは簡単に手放せないケースが多く、目標達成後に何もせず放置すると、再度業務に偏りが生じる恐れがあります。

そのため期限を決めて定期的な効果検証を行い、新たな課題を確認し、改善を続けることが必須です。

継続的な業務改善には、以下のPDCAサイクルのフレームワークが役に立ちます。

- Plan:計画

- Do:実行

- Check:評価

- Act:改善

業務平準化に役立つツール

最後に、業務の平準化に取り組む際に役立つツールを紹介します。

- マニュアル作成ツール

- タスク管理ツール

- RPA(業務自動化ツール)

マニュアル作成ツール

業務の平準化と標準化にはマニュアル作成が欠かせません。マニュアルを作成する複雑なプロセスを簡易化できるツールがあるため、活用してみることをおすすめします。

一般的なマニュアル作成ツールの機能は以下のとおりです。

- 画像・動画を入れたマニュアルの作成

- 情報共有

- 業務課題の分析・改善

多くのツールではテンプレートに沿って画像や動画とテキストを入力するだけで、簡単にマニュアルの作成・更新ができます。外国語に対応しているツールも多く、外国人従業員のいる現場で重宝されています。

タスク管理ツール

業務平準化に先立って業務を可視化する際には、タスク管理ツールの活用がおすすめです。

タスク管理ツールでは、従業員各自の業務内容や進捗が可視化されるため、業務量の偏りが容易に把握できます。またタスクの優先度をチェックしながらスケジュールを調整することも可能です。

タスク管理ツールには主に以下の機能があります。

- ガントチャート

- タスクのスケジュール作成

- タスクの情報共有

- 通知・アラーム

タスク管理ツールでは他のメンバーの進捗もわかるため、サポートの必要な従業員がいた場合も見つけやすく、チームでサポートしやすい点もメリットです。

RPA(業務自動化ツール)

PC作業を自動化できるRPAツールも業務平準化に役立ちます。

RPAを活用することで、システム管理やデータ登録などの定型業務を自動化できるため、従業員の業務分担が容易になります。RPAで自動化できる主な業務は以下のとおりです。

- データ入力

- 自動集計

- 入金消込

- 勤怠管理

RPAの導入によりヒューマンエラーと作業時間の削減ができます。また工程間の待機時間を解消でき、業務フローの円滑化にもつながります。

業務平準化でリソースを最適化し生産性を高めよう

業務の平準化とは業務量のばらつきを均一化することを指し、業務標準化と併せて業務改善のベースとなる改革手法の一つです。

季節や従業員間で業務量にばらつきがあると、工程にムリ・ムラ・ムダが生じてしまいますが、業務を平準化することで、業務効率の大幅な向上につながります。

業務の平準化を円滑に進めるためには、マニュアル化やシステム化、アウトソーシングの活用がおすすめです。

なおFammアシスタントオンラインなら、初月40,000円でハイスキル人材へ業務のアウトソーシングが可能です。必要な時間・必要な業務のみ利用することも可能なため、業務フローが変わる際の一時的な負荷軽減にも活用できます。

業務の平準化を進めて社内リソースを最大限に活用し、生産性向上につなげましょう。

\ 月額¥60,000~利用できる /

資料「Fammアシスタントオンラインサービス」

を無料ダウンロード